编译原理 笔记 3

语法制导的语义计算基础

以上下文无关文法为基础,有两种分类:

- 属性文法:侧重语义计算规则

- 翻译模式:侧重语义计算过程

属性文法

基于CFG的改进:

- 为每个文法符号关联多个属性(类的成员)

- 为每个产生式关联一个语义规则集合(或称为语义动作)

语义动作就是使用当前产生式的时候,需要调用某个函数,或需要对产生式中出现的某个文法符号的某个属性进行赋值

如果产生式关联了语义规则

- 如果是的属性,则称是的综合属性

- 如果是的属性,则称是的继承属性

基于属性文法的语义计算

计算方法分为两类:

- 树遍历方法

- 单遍的方法

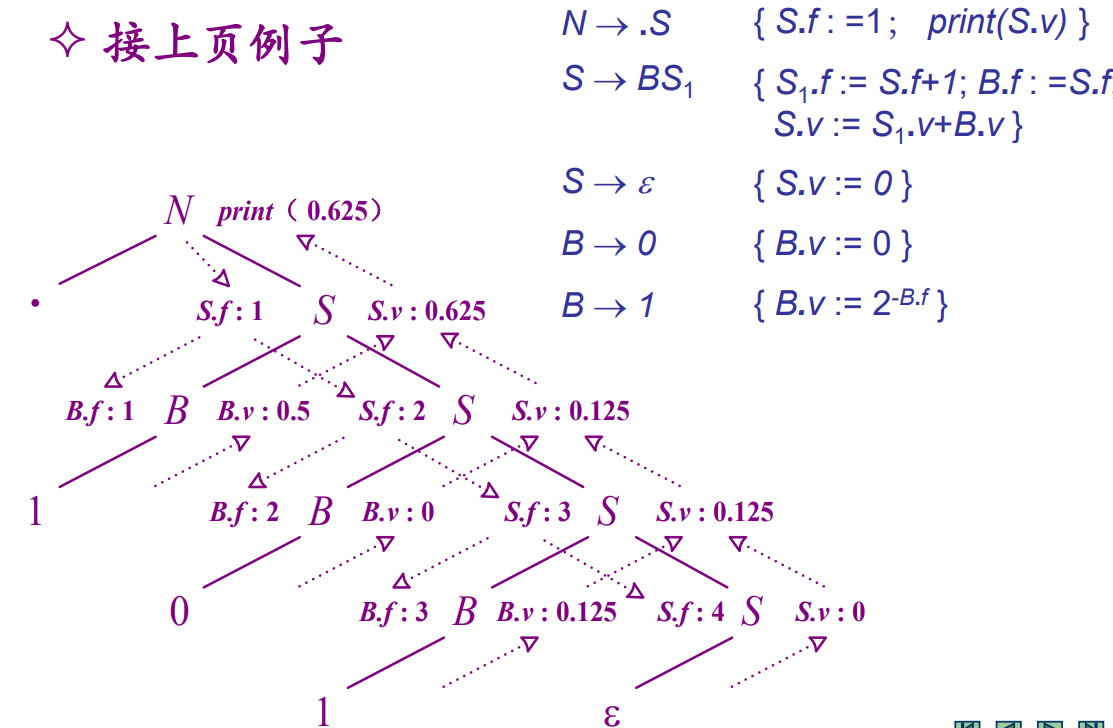

基于树遍历方法的语义计算

- 构造输入串的语法分析树

- 构造依赖图

- 如果依赖图无圈,则可以按照该图的任何一种拓扑排序(排序中不改变有向边的关系)计算所有属性值

- 如果依赖图有圈,则不可以按照这种方法进行计算

依赖图的构造需要遍历两遍分析树,按照如下方法:

1 | graph = DependencyGraph() |

在计算完成后,我们可以得到一个完整的、已知每个节点的所有属性值的语法分析树,这棵树被称为带标注的语法分析树

基于单遍方法的语义计算

可以看出,树遍历分析需要遍历两次语法分析树,并且会有非良定义的情况,因此提出另一种基于单遍的方法,分为自下而上和自上而下两种,只适用于特定的两类文法,我们讨论两种:

- S-属性文法:只包含综合属性

- L-属性文法:对于产生式右端的任意符号,其继承属性的计算只依赖于其左边符号的属性,因此如果涉及到产生式左端文法符号,则只能是继承属性

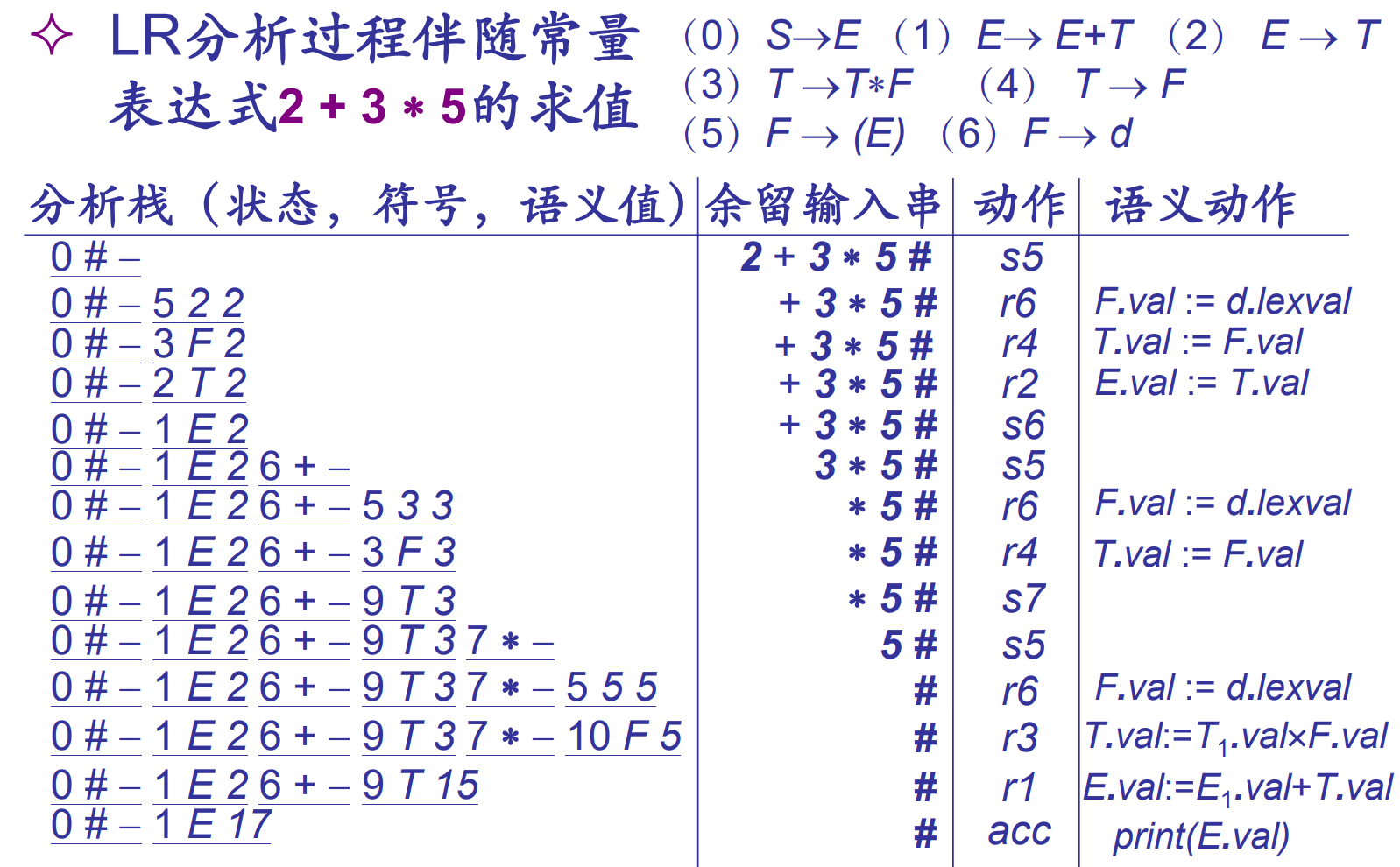

S-属性文法的语义计算

通常采用自下而上的方法进行

如果采用LR分析方法,则多加一个语义栈,存放综合属性的值

由于S-属性文法只包含有综合属性,因此在需要通过产生式来规约的时候,产生式右端的各个符号所包含的,出现在该产生式所关联的语义规则右端的属性值,应当已经计算完成

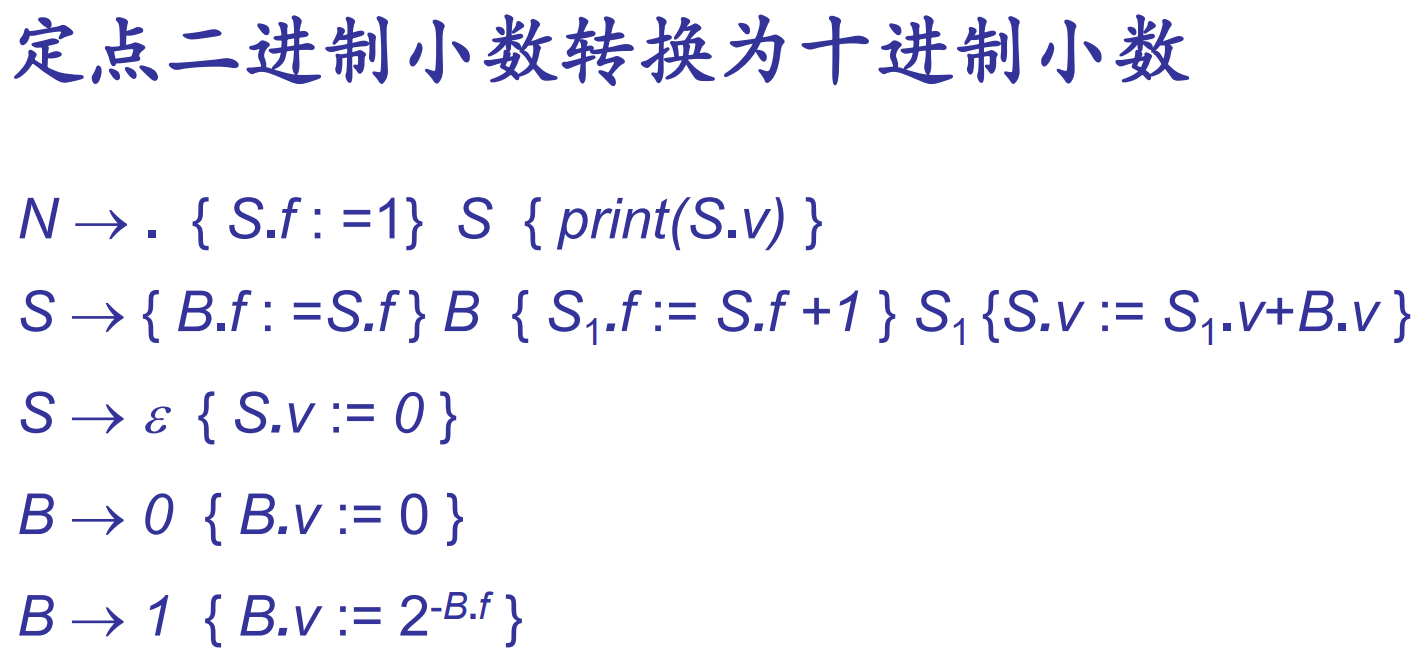

L-属性文法的语义计算

采用DFS后序遍历的方法进行,首先遍历每一个产生式右端所需要的参数,计算其值之后再计算左端的值

基于翻译模式的语义计算

与基于属性文法的语义计算类似,但是允许语义规则集合出现在产生式右端的任何位置,显式地表示动作和属性计算的次序

因此我们需要限制每个属性值在被访问到的时候已经存在:

- 类S-属性文法:仅包含综合属性的情形,直接将语义规则集合放在产生式右端的末尾即可

- 类L-属性文法:右端符号的继承属性的计算必须位于该符号之前,并且其只能依赖于产生式左边符号的属性;计算产生式左端非终结符相应的语义规则置于产生式的尾部

我们只使用单遍的方法

自上而下

处理比较简单,在每一个ParseX函数中,将对应的语义规则集合加入到合适的位置即可,注意此时ParseX函数可能有参数了,参数即为X的继承属性

如果原来文法含有左递归,则需要在消除左递归的同时对翻译模式中的语义规则进行变换,变换方式为:

将:

变为:

可以理解为,的综合属性用于计算,代替了原文法中的作用,但是由于我们的计算现在是递归进行但是文法没有递归,所以我们需要增加一个继承属性用于从下往上传递信息

详情请参考:

自下而上

类S-属性文法的计算是相似的,核心是类L-属性文法的自下而上计算(非常复杂,仅做简介)

- 从翻译模式中去掉嵌在产生式中间的语义规则集:

- 若规则集合中未关联任何属性,则引入新终结符与,后方跟随规则集合

- 若规则集合中关联了一些属性,则引入新终结符与,后方跟随规则集合,并在适当的地方增加复写规则

- 继承属性的访问:产生式右端的符号串中,靠左符号的综合属性可以替代靠右符号的继承属性

- 例如中,如果关联的语义规则需要用到继承属性,并且存在复写规则则可以用的综合属性来代替

- TODO

详情请参考:

(皂基导致的,可不是我懒噢)