计算机网络原理 笔记 7

无线网络和移动网络

概述

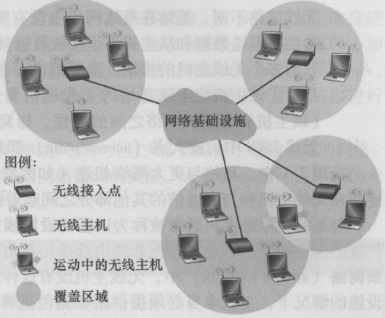

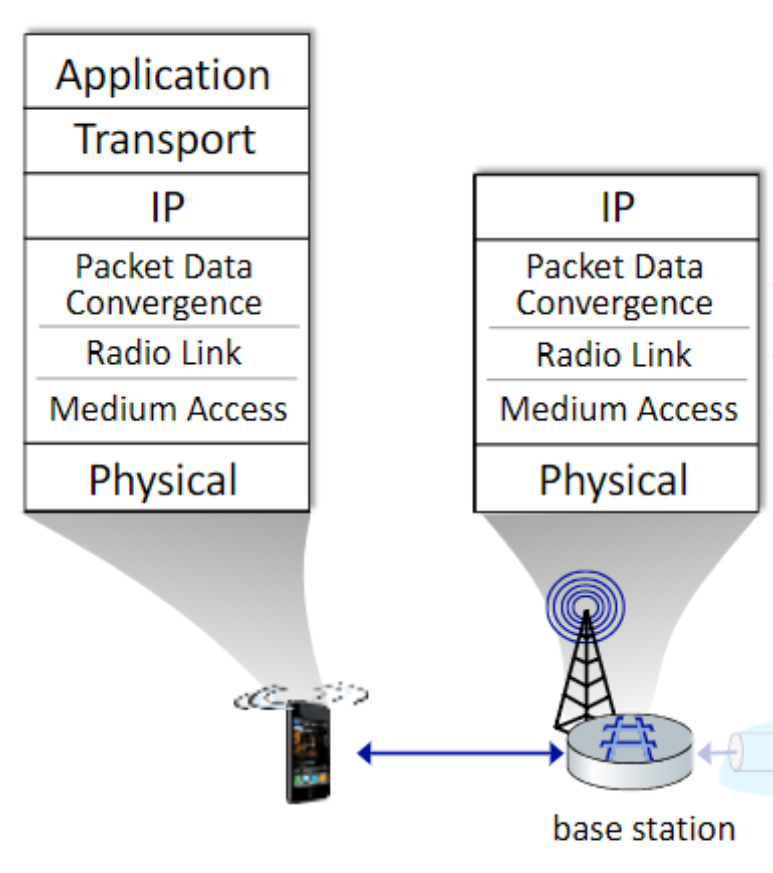

在无线网络中,体系结构如下:

- 无线主机:端系统

- 无线链路:主机通过无线通信链路连接到基站或主机,不同无线链路具有不同的传输速率与覆盖距离

- 基站:负责协调与之相关联的多个主机之间的数据传输

- 网络基础设施:无线设备希望与之通信的网络

与基站相关联的主机称为以基础设施模式运行,所有网络服务有基站向主机提供,而自组织网络,主机向自身提供各种服务

由于无线主机可以移动,因此会出现切换现象,即改变与之相关联的基站

无线网络的分类一般是按照无线跳的数目和是否有基础设施(如基站)来共同决定的

| 基于基础设施 | 无基础设施 | |

|---|---|---|

| 单跳 | 具有一个与较大有线网络连接的基站 如802.11网络、4G LTE等 |

常用于协调其他节点的传输 如蓝牙、自组织 |

| 多跳 | 无线节点为了与更大网络通信需要 经过多个无线节点 例如无线网状网络 |

没有基站,每个节点为了 通信需要多个节点中继 例如MANET或VANET |

无线网络特征

相比于有线网络,无线网络有很多不同,例如:

- 信号强度递减:使用电磁波传输会导致信号的减弱,成为路径损耗

- 不同源之间会有干扰:在同一个频段中发送信号的源、环境噪声等都会相互干扰

- 多径传播:电磁波的不同部分在传播途中经过了不同的路径,导致信号模糊(例如经过了多次反射)

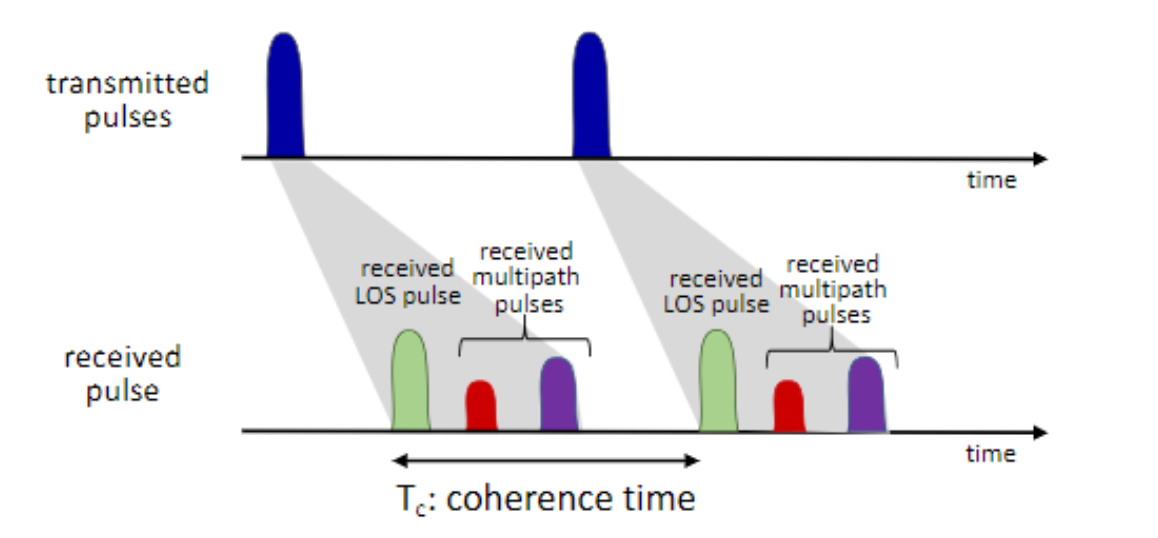

相干时间

在多径传播中,相干时间之信道中两次接收到预想信号的时间差,会影响到最大传输速率

取决于发送频率与接受者的速度

噪声

由于无线链路非常容易出现差错,因此采用了CRC与ARQ结合的方式

对于主机,其接受到的信号事实上是退化后的初始信号与环境噪声的结合,我们使用信噪比来测量相对污染程度,信噪比越大,更容易提取出有效的信息,同时我们使用比特差错率来衡量接收方收到错误比特概率

不同的调制编码方式对于信号的传输也有影响,如下图

主要趋势为:

- 调制方案给定,BER与SNR成负相关(发送方增加传输速率)

- SNR给定:BER与调制方案的比特传输率成正相关

- 物理层调制技术可以动态选择,用于适配信道条件

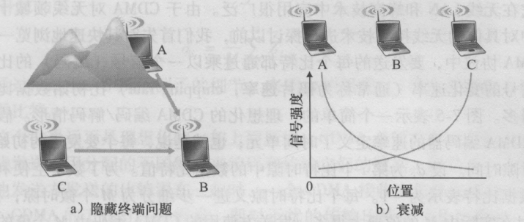

其它问题

隐藏终端与衰减同样是无线传输中的两个重要问题,隐藏终端是是指两个终端相互之间不可见(被物理阻隔),但是其发送的信号在另一个终端有干扰;衰减很好理解

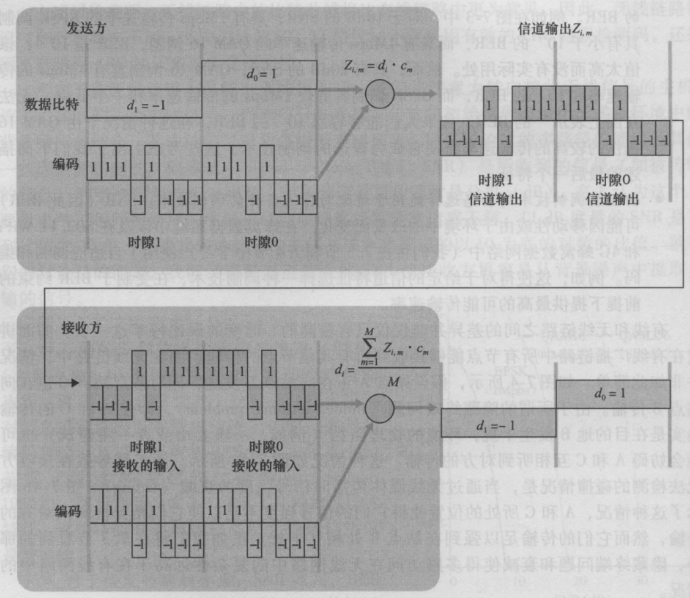

CDMA

在无线领域使用非常广泛的协议,用于避免信号的相互干扰,举例来说如下

CDMA将每个要发送的bit与编码bit想成来进行编码,编码bit以一个相当高的速率(码片速率)在变化,相当于将一个bit的信息编码为bits的信息序列

理想状态下,编码为:

解码为:

然而当有个发送方时,接收方作加性处理,即:

而解码过程无需变化,在合适的CDMA编码的情况下,仍能辨别出所需要提取的信息

WiFi: 802.11无线LAN

多路访问使用CSMA/CA,有基站版和自组织版

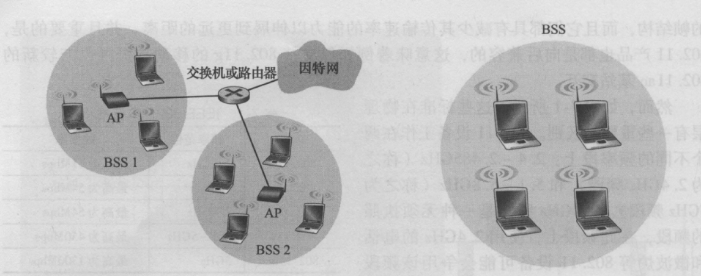

体系结构

基本单位为基本服务集,一个BSS中包含若干个无线站点和一个接入点(中央基站),该种模式的WLAN称之为基础设施WLAN,其中基础设施指的是AP与其连接的有线网

每一个802.11无线站点和AP有一个6字节MAC地址,由管理

同样可能存在自组织网络,相当于不需要与外部通信的情况下交换数据

信道与关联

802.11运行在的频段中,并将这个频段划分为了11个部分重叠的信道,当且仅当两个新岛之间距离超过4的时候才无重叠

每个AP会被分配一个单字或双字的服务集标识与一个信道号

WiFi丛林指的是一个物理位置,在此处无线站点可以收到多个AP的信号,因此我们需要和某一个AP进行关联,即在其间建立一条虚拟线路

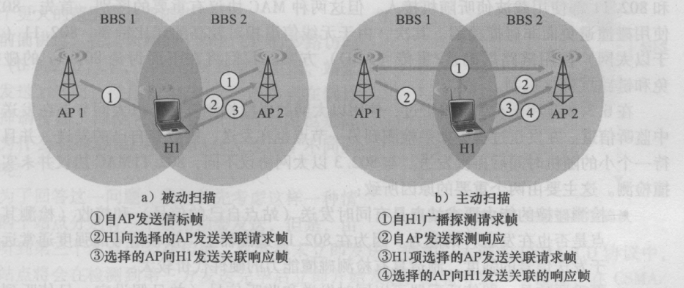

为了了解到丛林中的AP,每个AP会周期性的发送信标帧,包括其SSID与MAC地址,站点通过扫描信道得知当前的AP,称之为被动扫描

指定关联AP没有相关准则,由软件方处理

同样的,站点可以主动向AP发送探测请求帧并期待AP回复探测响应帧,称之为主动扫描

确定了想要关联的AP后,站点发送关联请求帧,AP回复关联响应帧,之后将其加入AP子网中

802.11 MAC协议

采用CDMA/CA,由于无线设备的特殊性,信道的碰撞难以被检测(甚至有一部分无法被检测),因此采用避免碰撞的方式,一旦站点开始发送帧,就完整的发送

- 接收到信号的强度远小于发送的信号,制造检测碰撞设备代价高

- 不一定检测到所有碰撞,如隐藏终端和衰减

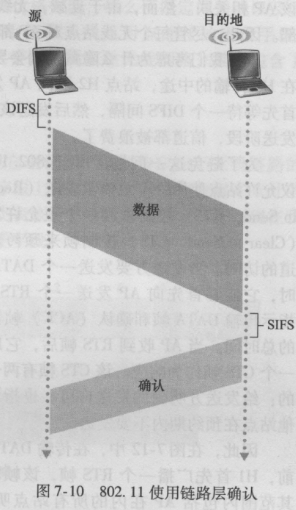

CSMA/CA协议如下:

- 站点监听到信道空闲,等待DIFS时间并完整发送帧

- 否则,选取一个随机回退值,在侦听到空闲时递减,在侦听到忙时不变

- 回退值减到0时,完整发送帧

- 等待ACK,若收到,则发送下一帧时从第二步开始

- 反之重新进入第二步并增大回退值

其与CSMA/CD最大的不同点在于,在侦听到空闲的时候不立即发送帧,而是等待回退值降到0,因此需要期待不同站点之间的回退值有一定距离

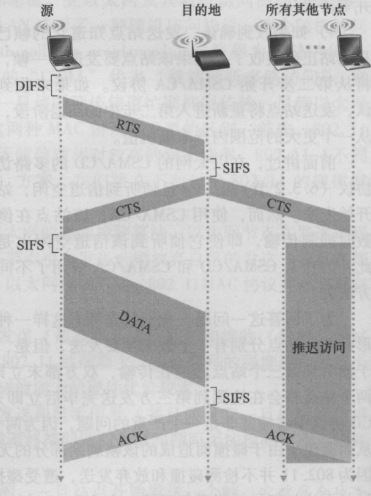

处理隐藏终端

采用RTS与CTS,即一个站点发送数据之前首先发送一个RTS控制帧,指示其所需要的总时间,AP接收到后广播CTS控制帧,告诉发送方可以发送,抑制其他的站点发送

优势为:

- 有效解决隐藏终端

- RTS和CTS的碰撞很短,对性能影响不大

用作点对点链路

略

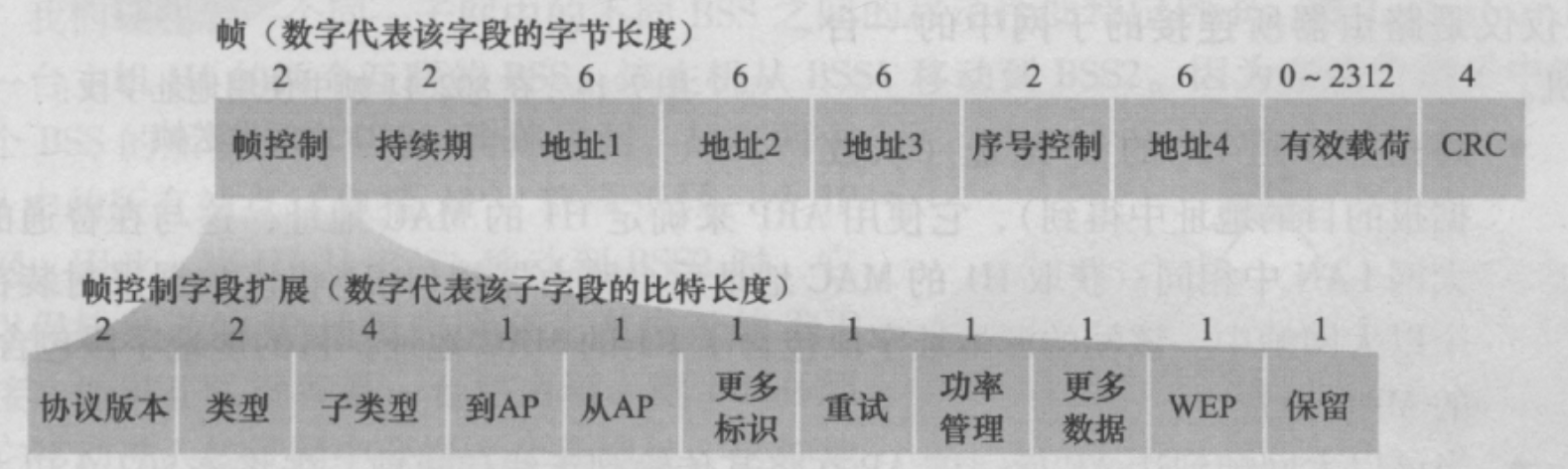

IEEE 802.11帧

重要字段为:

- 有效载荷与CRC:通常包括IP数据报或者ARP分组

- 地址字段:共有四个,包括

- 地址1:目的地站点的MAC地址

- 地址2:源站点的MAC地址

- 地址3:该BSS所在子网对应的路由器接口MAC地址

- 地址4:用于自组织网络中互联,略

- 序号:用于区分同一个帧的不同副本(区分新帧与重传的帧)

- 持续期:预约享有信道的时间(RTS与CTS)

- 帧控制:很复杂,具体来说

- 类型:区分RTS、CTS、ACK与数据帧

- 到和从:定义地址字段含义

- WEP:加密指示

相同IP子网中的移动性

在同一个子网下的多个BSS,TCP会话如何在其间丝滑切换?

由于BSS在同一IP子网下,因此其IP地址不会发生变化,并且交换机可以通过自学习来改变与站点相连接的AP的端口MAC

高级特色

- 速率适应:根据信道特点来选择物理层调制技术,如果连续多帧没有收到ACK则降速,反之(或降速达到一定时间后)增速

- 功率管理:节点可以向AP发送信号表明自己进入睡眠状态,AP缓存发送到对应站点的帧。

节点在信标帧到来之前醒来,通过检测信标帧(包括所有被缓存帧的目标站点列表)确认是否有信号发过来,如果有则发送缓存请求报文,反之继续睡

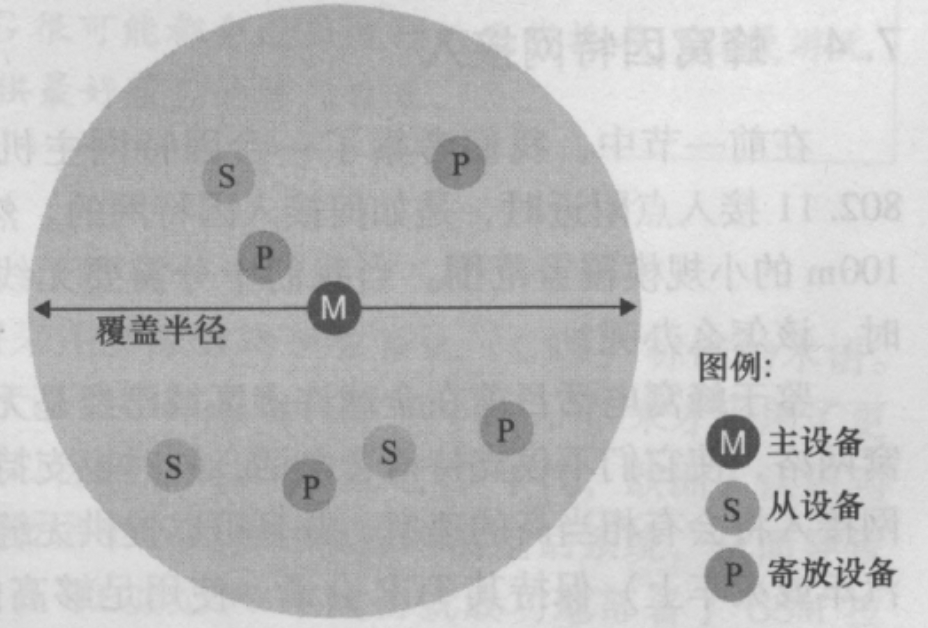

个人域网络:蓝牙

自组织为一个皮可网,分为主设备、从设备与寄放设备,主设备统筹全局通信,所有通信必须经由主设备,寄放设备是不可活动的

其采用TDM,每个时隙,工作在,在每个时隙内,发送方利用79个信道中的一个进行传输,并且以不同时隙使用的信道是伪随机的,称之为跳频扩展频谱

蜂窝因特网接入

蜂窝网络与有线网络的同:

- 设备之间距离很远,但是属于同一个Carrier

- 全球蜂窝网络是一种网络的网络

- 广泛使用各种协议

- 与有线网络互联

蜂窝网络与有线网络的异:

- 有不同的无线链路层

- 移动性是第一要求

- 用户是可区分的(SIM卡)

-

用户需要向提供商订阅,权威机构提供基础设施

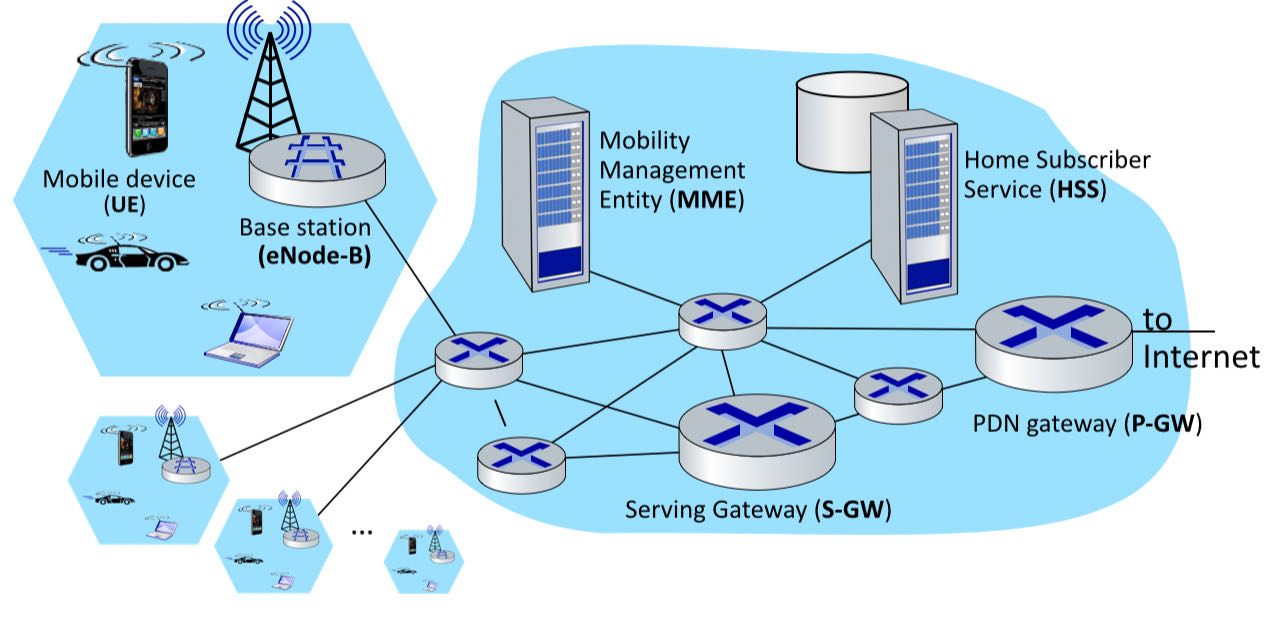

4G:LTE

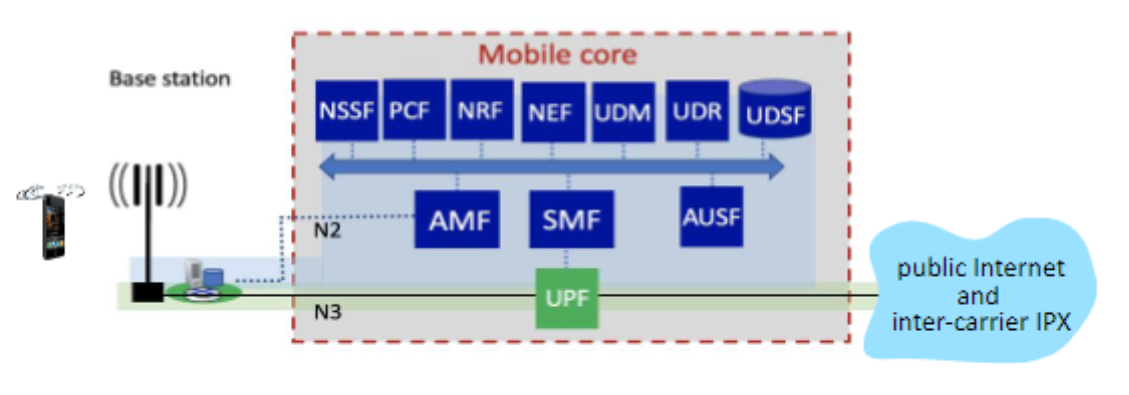

其中包括:

- 移动设备:将订阅者的身份信息ISMI存储在SIM卡中

- 基站:在服务范围边缘,管理范围内的无线通信资源;管理设备授权,与AP相似

- 归属订阅者服务:储存有关“归属网络”的信息,用于授权管理

- S/P网关:位于数据传输的路径中,P网关是处理蜂窝网络与因特网的交流,提供NAT服务

- 移动管理实体:与HSS一起管理设备授权;管理设备的交接、位置跟踪等;设置设备到P网关的路径

4G无线网

- 将每个设备连接到一个基站

- 可以用很多频带,每个频带内有大量信道,可以区分上行与下行数据

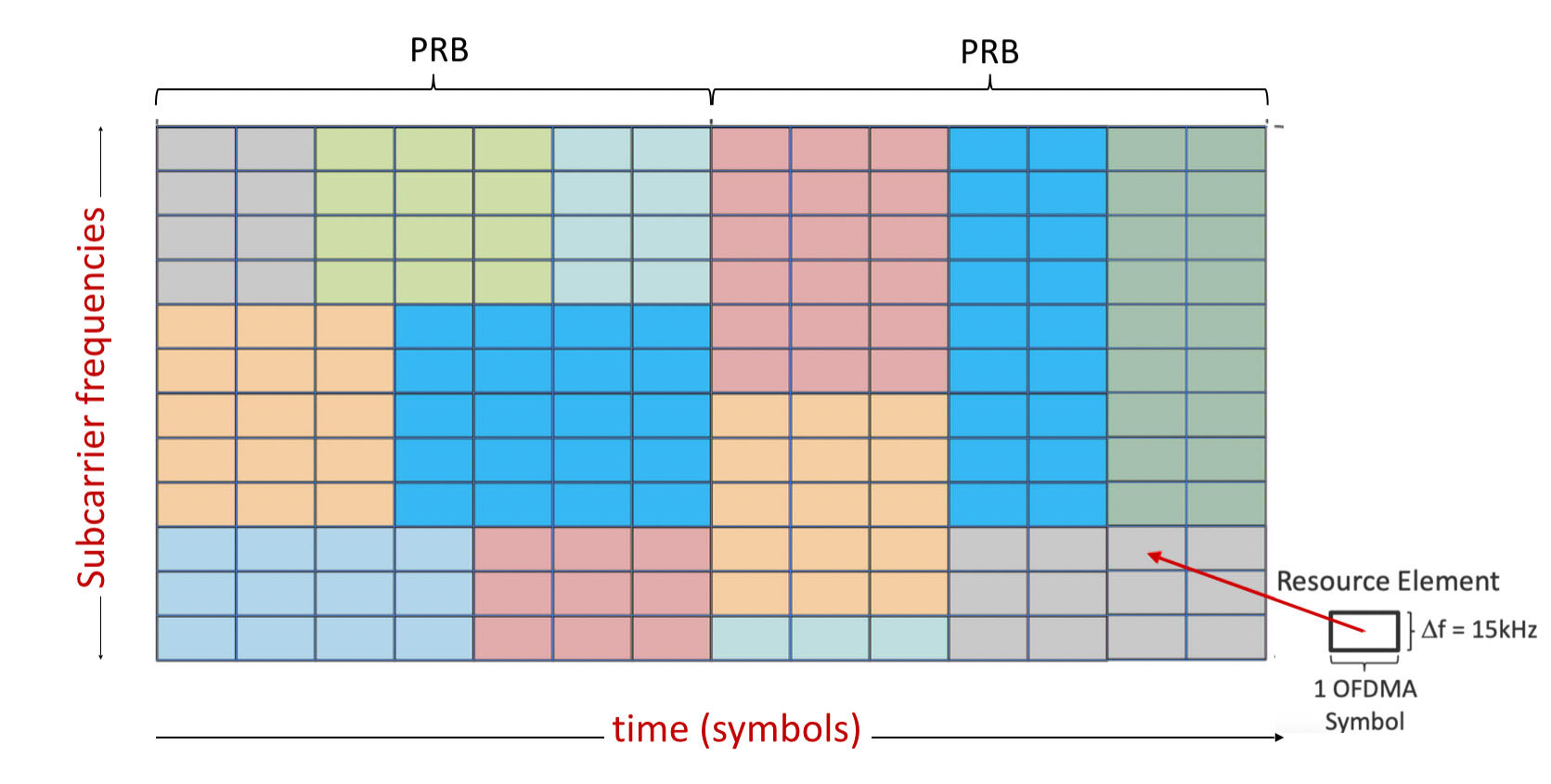

- 通过OFDM共享信道,速率可以非常高

图中,每一个PRB是一个传输单元,每一个单元内可以按照时隙与频段划分给不同用户,不同颜色代表不同用户

数据平面与控制平面分离

- 控制平面:管理移动性、安全与授权

- 数据平面:管理数据传输

控制平面

LTE中的控制平面有着不同链路层协议,如下:

新增的部分为:

- 数据收敛:压缩头部信息并加密

- 无线链路控制:信息的打碎与充足,执行可靠数据传输

- 中路访问:使用OFDM的需求

传输规则为:

- 移动设备将数据传给S网关

- S网关传给P网关

优势在与:用户移动的时候只有信道的末端(基站)在变

数据平面

主要是与基站通信,方法为:

- 基站全频段广播基础同步信号

- 移动设备找都一个同步信号,之后定位这个频段的第二同步信号(可能有多个基站),并拿到信道的相关信息

- 之后移动设备挑选基站连接

并且为了节省功率,同样会有睡眠模式,不同的是有两种模式:

- 浅睡眠:不工作导致,并会时不时醒来检查下行传输

- 深睡眠:-不动作导致,可能切换蜂窝

全球蜂窝网络

全IP连接,连接归属网络与被访网络,每个设备的SIM卡中存储了归属网络中的全球性身份信息,可以直接

与归属网络通信,也可以和被访网络进行漫游

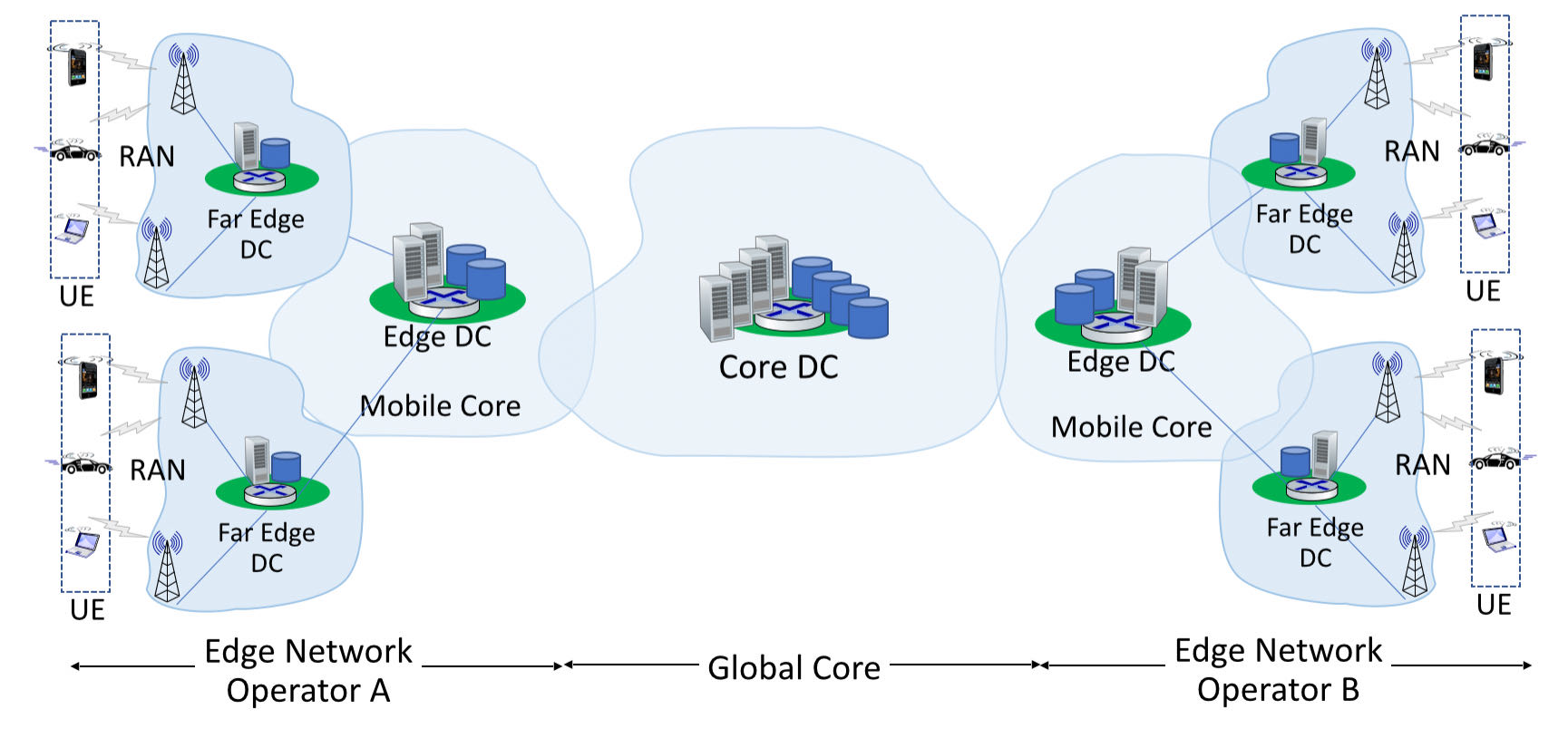

5G

适用场景:大信息交流、高可信低延迟交流、增强移动宽带

新无线的新点:

- 两个频带:毫米波频率

- 不兼容4G

- 大量有线天线

毫米波有更高数据传输速率,但是传输距离更短

用户直接向与数据中心相连的基站进行通信,数据中心会有分层,中心-边缘-远边缘

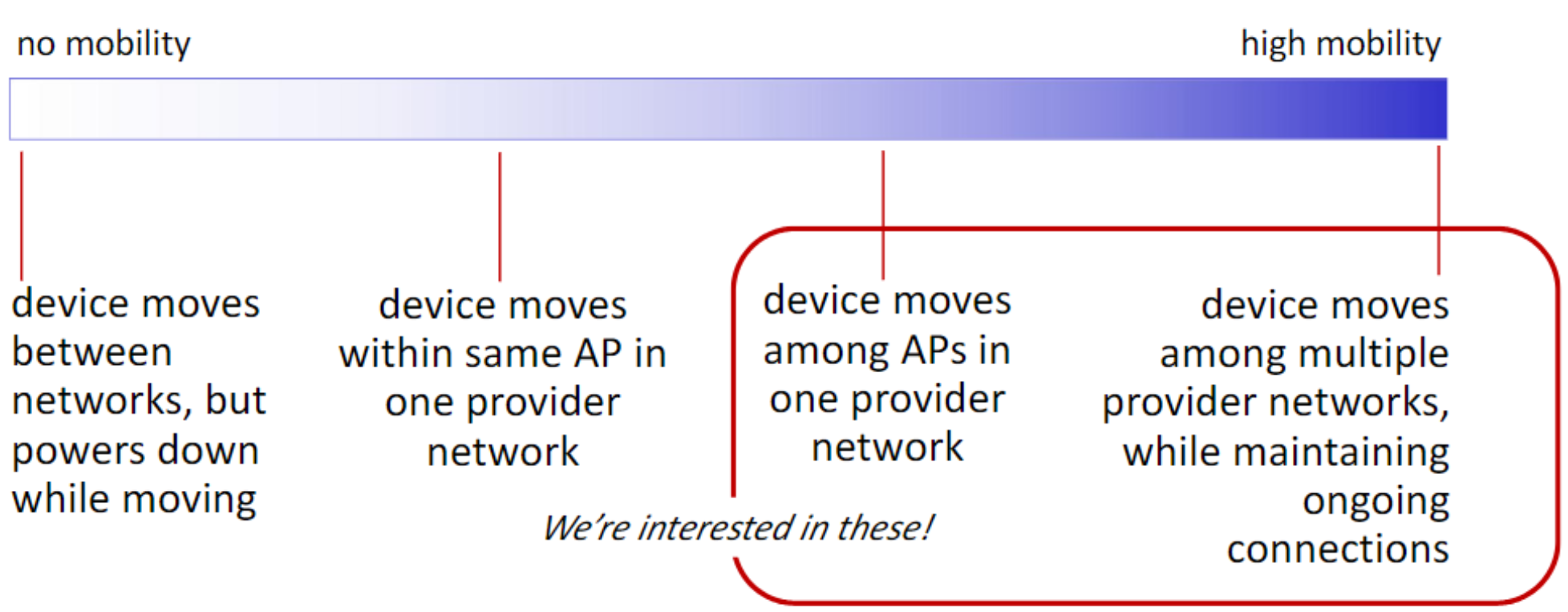

移动性

移动性准则

主要挑战是,如何知道发送的包要到哪,主要处理方式有两种:

- 路由器处理:路由器决定哪些设备跟它通信,通知这些设备给它发包。这种方式对路由器的变化较简单,可以直接使用之前的转发表和最长前缀匹配,但是当移动设备大量增加以后负担过重

- 端系统处理:在边缘进行处理:

- 间接路由:通过归属网络与移动设备进行交流

- 直接路由:直接与移动设备交流

其中“归属网络”非常重要:

- 有一个确定的信息源

- 别人可以与你进行通信

两种网络

4G/5G网络中有两种主要的网络:

- 归属网络:由蜂窝提供商提供服务,HSS储存了相关信息

- 被访网络:归属网络之外的所有网络,提供和远端的通信

而在ISP/WiFi中,不再有归属网络的概念:

- ISP的授权存储在设备或者用户上

- ISP的影响力非常巨大

- 不同的网络有不同的授权,有为4G设计的结构但是未使用

注册

- 移动设备和被访网络中MME相连接

- 被访网络中的MME向HSS注册移动设备的位置

最终被访MME知道设备存在,HSS知道设备位置

通信过程

通信者和移动设备通信的过程为:

- 将信息发给归属网关

- 归属网关将其发送给被访网关

- 被访网关与移动设备通信

- 之后被访网关间接路由(经过归属网关转移)或直接路由(直接发回)

但是这种情况下,如果通信者希望与同一网络下的移动设备通信,则效率会有很大降低;但是其优势在与连接的稳定性,移动设备的移动只会带来新的注册,同新方还是只用给HSS发信息即可

另一种通信过程为:

- 将信息发给归属网关

- 归属网关回复被访网络有关信息

- 直接与被访网关通信

克服了上述三角路由的效率问题,但是通信者必须保证自己发送信息到了正确的位置,并且被访网络的变化处理更复杂

实际中的移动性

4G

- 移动设备与被访网络中的基站通信,向基站提供IMSI

- 被访MME使用IMSI联系其HSS,并建立控制平面状态(相互知道移动设备在被访网络中)

- 数据平面建立:归属P网关和被访MME建立联系,被访MME通过基站与移动设备通信

- 移动设备可能改变其在被访网络中的接入点

移动设备的数据平面建立是通过S网关和基站共同完成的,其信道路径为:设备基站被访S网关归属P网关通信者,其中信道上通信的数据使用了GTP封装在UDP中

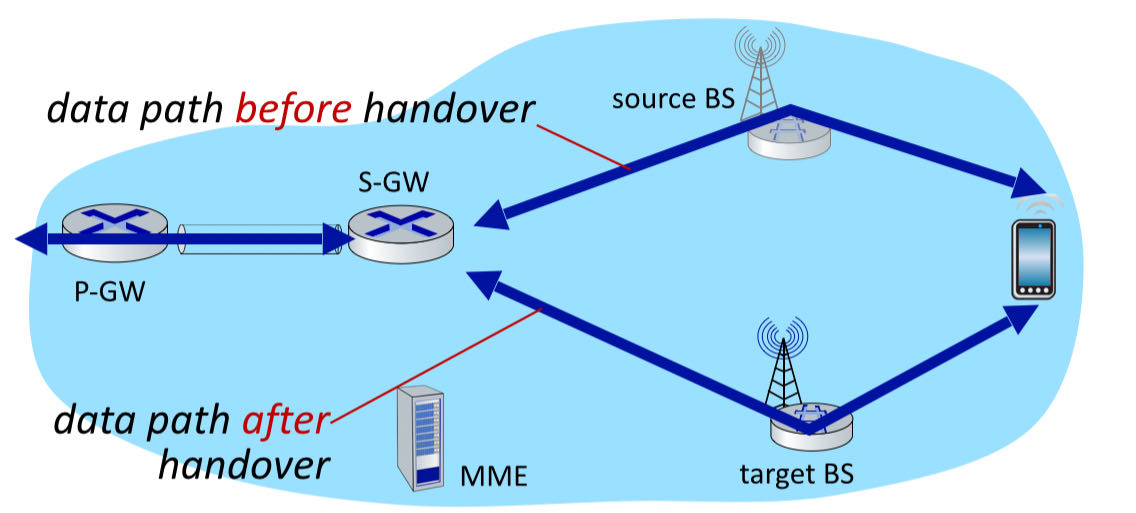

切换基站

- 源基站选择目的基站,向其发送请求

- 目的基站预先分配频段与时隙,回复ACK并告知相关信息

- 源基站告知移动设备新基站的信息(在移动设备看来切换已经完成)

- 源基站停止向移动设备发送信息,而是发送到目的基站

- 目的基站告知MME,MME通知S网关,S网关修改目的地

- 源基站收到ACK,释放资源,完成

移动IP

大约20年前有了标准化架构,但是并没有广泛使用,其架构主要是:

- 间接路由

- 归属代理:HSS与归属P网关的结合

- 外部代理:MME与S网关结合

- 通过ICMP扩展注册,协议用于发现代理